|

■居候、空を飛ぶ

僕がその黄色い生き物を見つけたのは、メタングの胴体に似た掃除機と共に母が二階から引き上げていった後だった。

電源の少ないこの部屋で掃除機をかけるには、パソコンプリンタのコンセントを引き抜かなくてはならない。そこで掃除の時になると一旦、僕がそれを引き抜くのが暗黙のルールだった。かといって母がそれを戻すかというとそんな発想は無いらしく、自室に戻った僕は再びコンセントをブタ鼻に刺すことになるのだ。黄色い生き物を見つけたのはそんな時だった。

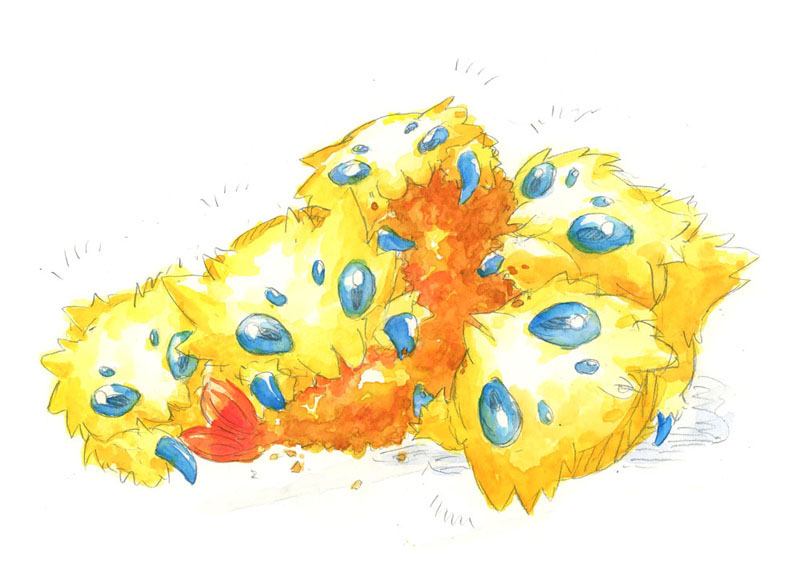

毛の生えた黄色いまんじゅうがいる。

それが第一印象だった。

いたのは五匹。五匹のもさもさまんじゅうが、ブタ鼻に争うように群がっていた。

サイズは手の平に収まる程で、四本の足には青い爪があった。

最初はポケモンだって分からなかった。僕が「ポケモン」と認識している大きさは、膝乗りサイズからだったから。

だから最初はぎょっとした。この生き物を脳内で「虫」カテゴリに放り込んでしまったから。この場合の「虫」とはもちろん、台所に生息する主婦の黒い天敵とかを指す。だから、思わず声を上げてしまった。

「うわッ」

するとまんじゅう達の青い複眼が一斉に僕のほうを見た。そうしてクモの子を散らすように逃げていったのだった。一匹は部屋の壁を走ってカーテン裏に逃げ、二匹は争うように机の裏に逃げ込んだ。後の二匹は追いきれなかったが、おそらくはベッドの下とかタンスの裏だろう。

「……なんだ今の」

気がつくと僕はコンセントを刺すのを忘れ、机の上のパソコン画面に検索ワードを打ち込んでいた。もちろん、少々机の裏に警戒しながら。そうして「黄色 クモ 大きい」あたりで検索したところ、その正体はすぐに分かった。

まんじゅうの名は、バチュルと言うらしかった。

いわゆる「虫」ではなく「ポケモン」の一種ということも分かった。タイプは「むし」「でんき」。平均サイズは十センチ。エサは電気。家庭の電源から盗み食いするのだという。

なるほど。ブタ鼻に群がっていたのはそういう訳だったのか。僕は納得した。たぶん母が掃除していた時にでも窓から入ってきたのだろう。

「分類、くっつきポケモン。見た目はかわいいので虫ポケモンにしては女性にも人気、ねぇ」

僕は画面に表示されたリンクを順々にクリックし、流し見した。そうして、彼らの正体を知り、おおよその知識を得て落ち着くと、コンセントを刺し忘れていた事を思い出したのだった。

「あ、」

ブタ鼻に視線を戻した僕は声を上げた。

一匹のバチュルが近づいてきていたが、声に驚き逃げ出した所だった。

そうして窓に映る空が暗くなった頃、僕はSNS〔pixi(ピクシー)〕の日記に書き込んだ。

「居候がやってきました」、と。

七月が半分程過ぎた頃だった。

次の日になった。午前の遅い時間に寝返りをうった僕が見たのは、ブタ鼻に群がる黄色だった。音に気がついた彼らはやはり一斉に逃げていった。

僕はむくりとベッドから起き出し、パソコンの電源を入れた。昨日書いた日記の反応が気になっていたからだ。

そして僕は反応に満足した。一件の返信書き込みがされていたからだ。友人――HN(ハンドルネーム)はロックが僕の日記に返信をしていた。

〔そういうクラスタの為にこんなコミュがあるらしいよ〕

コメントと共にURLを貼り付けていた。

クリックしてみると「居候バチュルの会」というpixiのコミュニティだった。トップ絵にはてんこ盛りのバチュル。バチュルに居候された家の人々が集っているらしい。とりあえず入会ボタンをクリックしておいた。ざっと掲示板を見ると住人達がたくさんの黄色い写真をアップしている。なかなか盛り上がっている様子だった。

そっと横目にブタ鼻を見る。バチュルが一匹近くにいたが、そそくさと退散していった。

お腹、減ったな。

僕はパソコンを休止状態にすると、一階ダイニングに下りることにした。テーブルに用意された黄色いタマゴ焼きを口に入れながら、彼らもまた食事を再開しているのだろうかと考えた。

居候が転がり込んで二週間が経った。

パソコンに映る動画を確認し、机の上に広げたノートにシャープペンでカリカリと音を立てながら、文字の羅列を量産する「日課」をこなす僕は、チラリと部屋の隅に目をやった。バチュル達がブタ鼻に群がっていた。

ここ最近、僕が見ているだけと学習したのか、逃げ出さなくなっていた。尤も机から動くとダメだ。クモの子を散らすように逃げていく。けど、初めて出会った頃より、少しだけ距離が縮んだ気がして嬉しかった。

再びこっそり視線を投げる。ふさふさとした黄色い塊がおしくらまんじゅうをするように蠢いている。対になって並ぶ大小四つの青い眼が見え隠れして、稀にバチっと火花が散った。下のコンセントが心配ではあるが、今の所トラブルは無い。

僕はそっとペンの動きを止める。父の部屋から持ってきたデジカメを手に取ってシャッターを押した。が、フラッシュに驚いたのか、逃げられてしまった。プレビューで不意打ちの結果を見てみたが、黄色いぼんやりしたものが写っただけだった。

ちえ、と舌打ちする僕を尻目に動画が終わり、テロップが流れ始めた。僕は動画の停止ボタンを押すと、椅子の背にもたれかかる。右腕が持ち上げるデジカメを見上げて、溜息をついた。

数日が経った。

デジカメにぼんやりとした黄色ばかりを溜め込む僕に、情報が入ってきた。

バチュルの会の会員達が「うp」する写真を恨めしく見つめ、黄色まんじゅうフォルダに蓄積する日々を過ごすうち、その一人に注目するようになったのがきっかけだった。彼(たぶん彼だろう)はHNナロウと名乗る人物で、バチュル歴十数年だという。上げる写真がとにかくかわいいのと、コメントが毎回ユニークで僕はすっかりファンになってしまった。

その彼曰く、なんとバチュルは餌付けと手乗りが可能だというのだ。餌付けすれば撮影もしやすくなるらしい。

彼の弁はこうだった。バチュルは電気だけでなく、普通の食物も摂取する。身体をつくるためには電気だけではだめなのだそうだ。動物性タンパクを好み、肉や魚を与えると喜ぶらしい。

ちなみに一番好きなのは昆虫類で、特にゴキ○リが大好物なのだそうだが、見なかったことにした。

早速次の日に試すことにした。いつもの時間に下りていくと、まるで空気を読んだかのようなものがラップした皿に乗っかっていた。ベーコン付きの目玉焼きだった。

僕は目玉焼きの部分だけを口に運び、最後に残った縞模様の肉切れをラップに包み、二階の自室に持ち帰った。

土産を置き、距離をとる。すると情報通り。バチュル達がやってきて争うように食べ始めた。黄色毛玉の一匹が脂身の一部を素早くくすね、そそくさと机裏に退散したが、残りの黄色毛玉達は残った切れを口にくわえ引っ張り合っている。小さな四足で必死に踏ん張って、身体を震わせ、同居人に取られまいとしていた。

かわいい。

僕は食事が終わるまで時間を忘れて眺め続けていた。

そして決心した。僕とバチュル達の距離は直線にして二メートルと少し。けれど今に必ず縮めてやろう、と。いつかはナロウ氏のように直接の手からごはんをあげて、手に乗せよう、と。

それ以来、母が作り置きする朝食兼昼食のみならず、冷蔵庫も注意して見るようになった。彼らが好みそうなものがあればラップに包んで持ち帰る。それが僕の日課になった。

そうして一週間後、遂に当初の目的が達せられる時がきた。

「やった」

プレビューに映った画像を見て、僕は声を上げた。

ウインナーに舌鼓を打つバチュル達。あらかじめ床に固定したカメラのシャッターを押し、僕はついにくっきりと写る黄色まんじゅうらの撮影に成功したのだった。

撮影成功! そんな報と同時に添付された黄色写真にバチュルの会は沸いた。

〔かわええ〕〔バチュルたんまじ電気〕

様々なコメントが寄せられた。

友達のロックからも日記にお祝い書き込みがあった。

〔撮影成功おめ!〕

そう書き込んできた。

〔お前、バチュルが来てから楽しそうだよな〕

その晩にチャットした時、そんな事を言われた。

〔一時は心配したけどさ〕〔なんか安心したわ〕

そのようにロックは続けて、他愛の無いおしゃべりが一時間程続いた。

母が仕事に行ったのを確認すると、僕はいつもの様に下りていった。

今日は何だろうと期待しながら、ダイニングのドアを開き、テーブルを見る。魚のフライが三つほど並んでいたので、一つ持っていってやろうと決めた。

そうしてキッチンの炊飯器からご飯をよそい、隣の冷蔵庫から野菜ジュースを取ろうとした時にふと気がついた。

冷蔵庫には一枚の紙が、モモン型マグネットでくっつけてあった。

『――祭、開催』『保護者の皆様も是非お越しください』

そんな文句が目に飛び込んできた。

「…………」

数秒の間、その紙に目を奪われた。けど、すぐにテーブルに戻って、淡々と食事を始めた。 僕には関係の無いことだ。そう思った。

バチュル達が居候してから一ヶ月と半分が経とうとしていた。

「最近、電気代が高いのよねえ」

不意に母が呟いてドキリとした。あれから数日、ひさびさに家族揃っての夕食の時だった。普段はカントーに行っている父が珍しく帰ってきていた。

「冷房のかけすぎじゃない? 今年の夏、暑かったろ」

缶ビールを片手に父が言う。ぐびぐびと一気に飲み干した。

「そんな事ないわよ。そりゃカントーは暑かったでしょうけど、こっちは全然。蝉が鳴き出したと思ったらすぐ聞こえなくなっちゃったし」

それにね、と母は続けた。

「仕事の途中に林の近く通るでしょ。いつもなら大きい蝉が、夏の間十回くらいは自転車の横を飛んでくもんだから、ぎょっとするんだけど今年は全然会わないのよ。ま、会わないほうがいいんだけど……えーと、あの大きい蝉なんて言うんだっけ。ほら、忍者みたいな名前の……」

テッカニン。

僕は心の中でそう唱えながら味噌汁をすすった。

懐かしい響きだ。まだ「あいつ」がこっちに居た頃で、僕らが小さかった頃、よく雑木林で追っかけまわしたっけ。どんどん加速をつけて飛んでいくもんだからちっとも捕まらなかったけど。

確かに今年の夏は涼しかった。冷房をかけることはほぼなかった。家に一番長く居て「日課」をこなすだけの僕がそう思うのだから間違いない。

「買い替え時じゃないの? 冷蔵庫とかだいぶ使ってるだろ。旧い家電は電気代高いから」

「そうかしら」

二人の問答は続く。そしてとうとう僕に回ってきた。

「ケイスケはどお? パソコンをつけっぱなしにしてない?」

「してないよ」

僕は答えた。

まぁ嘘は言っていない。電気を食うまんじゅうだったら五匹ほど居るけれど。

「そお? ならいいけど」

母は含ませ気味に言った。

「でもケイスケ、勉強は大丈夫なの? ちゃんとやってる? 今度テストあるんでしょ?」

「順調だよ」

冷めた調子で僕は答えた。これもまあ本当だ。バチュル休憩は挟んでるけど、義務は果たしている。通販で買った参考書。パソコンで見る講義DVD。この国の教育制度が求める学力は自室で十分につけられる。

だが、母は一言多かった。

「本当に大丈夫? 動画の先生じゃあ、分からない事聞けないじゃない」

イラッとした感覚が襲った。

ああ、もう。また始まった。

「問題ないよ。この前の結果なら全部見せたじゃん」

少し声に震えが混じった。

「そうだけど……」

ああ、また始まった。学習しない人だ。一言、二言で終わらせておけばお互いに嫌な思いをせずに済むっていうのに。

「母さん」と、父が止めかけたが、母は続けてしまった。

「でもね、お母さん思うのよ」

ああ、うざい、うざいうざいうざい。

この先は分かってる。決まってる。いつものパターンだ。いつものパターンなんだ。

「やっぱりテストだけ受けに外に出るっていうのは……」

それで張り詰めた糸がぷちんと切れてしまった。

僕はかちゃんと持っていた箸を器の上に置き、立ち上がった。

「問題ないじゃないか! 必要な点はとってるだろ! 必要以上にとってるだろ! 学校側はそれでいいって言ってんだろ! 何がいけないんだよ! 点はとってる!」

部屋がシンと静まり返った。ブブブという古い冷蔵庫の音だけが聞こえた。

僕は背を向けると、逃げるようにその場を飛び出し、階段を駆け上った。

部屋の前まできた時に、少し落ち着きを取り戻して、同時にまたやってしまったと後悔した。せめて、居候達を脅かさぬよう部屋のドアはそっと開いた。

暗い自室。机の上でカリカリと音がする。大小の二対の青い目が光っていた。

壁のスイッチを押して照明をつける。居候の一匹がカリカリと講義DVDのケースを爪で引っ掻いていた。

「それ、食えないよ」

僕はそう言うと、再び照明を落とす。毛布を持ち上げベッドに潜り込んだ。

コンコンと音がした。

あれからどれ位経ったのだろうか。音が耳に入って僕はうっすらと目をあけた。

「ケイスケ〜、ケイスケ〜? もう寝ちゃったか?」

ああ、このとぼけた声は父だ。

「ちょっと待って」僕は答えた。

「おう」と返事が聞こえ、急いでベッドから飛び起きた。照明をつけると部屋を見渡した。バチュルが二匹ほど、ブタ鼻にたかっていたが、机の裏に隠れてもらった。放置されていたラップもくずかごに丸めて入れた。

「いいよ」

そう言うと、カチャリとドアが開き、父の顔が覗く。手にぶら下げた袋を持ち上げてみせ、

「タマムシデパートで買ってきた。うまいぞ」

と、言った。

袋の中から出てきたのは、モーモー牧場の木の実入りミルクタルトといういかにもありそうなお菓子だったが、ミルク部分の甘みと木の実の苦みが絶妙で、ことのほか美味しかった。昔からだが、父はこういうのを見つけてくることに関しては天才的だ。タルトをつつきながら他愛の無い会話をぽつぽつした後に父は言った。

「お前、テストの順位、いいんだってな」

「ん、まあ」

タルトを付属スプーンでつつきながら、僕は答えた。

「大したもんだ。俺の息子にしては出来がいい」

父はそのように続けた。

「学校つまらんのか」

「……まあ。その……うん」

曖昧な返事しかしない僕に、父は「そうか」とだけ言った。

こういう生活を始めてもう十ヶ月くらいになるだろうか、と僕は回想した。

家に引き篭もっても勉強できる。必要な点をとれば卒業できる。だから、その算段が整った時に僕は外に出なくなった。例外は年に何度かだけ。学校の指定する外部の学力検定テストを受ける時だけだ。

別にいじめられたりした訳ではない。理由を語るのは難しい。ただなんとなく人と関るのが億劫になり、あの空間にいる必要を感じなくなった。

きっかけはたぶん、「あいつ」が他地方に引っ越してしまったことだと思う。「あいつ」がいなくなった時、僕はふと思ってしまったのだ。

ああ、これでここに通う理由は無くなったな、と。

幼い頃からリアルの世界で「あいつ」とばかり過ごしてきた僕は、他の人間との付き合いに価値を見出せなかった。外に出るのだって、誰かと何かするのだって「あいつ」が行こうやろうと言うからだった。

いや、他人とだって会話はできるのだ。生活に支障も無い。だが、ただひたすらに億劫だった。リアルの人間は僕にとって面倒くさいものでしかなかった。オンラインですれ違うくらいが丁度いいと思う。

案の定、「あいつ」がこの街にいる最後の日になっても、僕はひたすらにその事実から目を逸らしていた。うつむくばかりの僕は、ついに別れの言葉さえかけなかった。

「ケイスケ、あなたねぇ……」

とぼとぼとダイニングに戻った時、母の説教が始まったのを覚えている。

幸いにも遠くへ行った「あいつ」はすぐに連絡をよこした。SNSの招待という形で。本当に幸いだと思う。昔とは違って今はインターネットで繋がりがもてるから。「あいつ」のネットでの名前はロック。僕の唯一のmy(マイ) pixi(ピクシー) だ。

引き篭もっているのを彼の所為にはしたくなかった。だから、今の生活の事は黙っているし、日記にも書いていない。

「……義務は果たしてるよ。果たしてると思う」

僕はぼそりとそう言った。

「まあ、な」と父が苦笑する。

「まぁでも、母さんも母さんなりにさ、心配してるんだからな? そこは分かってやって欲しい」

「……うん」

僕は生返事を返した。

分かってはいる。冷蔵庫に文化祭のお知らせを貼っていたのだってそういうわけだ。けれど母が思い描くあるべき学生生活に僕は価値を見出せない。外に出るって事にも、だ。

それから会話は途切れてしまって、父も僕も黙ってタルトをつついていた。

「まあ俺はさ、どうこう言う気ないから。お前の好きにしたらいい」

食べ終わった頃に父はそう言った。

「いつかくるさ。誰が何を言わなくてもここを出なきゃいけない。自然にそう思う時がさ。その時になればな身体も動く。俺はそう思ってる」

「その時になれば?」

「お前がいつかはわからんけどな」

無意味なオウムがえしをする僕に、父は困ったように笑い、言った。

その時。その時なんて本当に来るのだろうか。ちょっと想像がつかなかった。

父はデパートで買ったいくつかのお土産を冷蔵庫に突っ込んで、次の日の夕方にカントーへ飛び立った。

日課がまた始まった。

休日に母が掃除に入るたびにバチュルを隠しながら、朝食兼ランチを残しながら、僕は彼らとの距離をつめていった。

そうして居候から三ヶ月という頃、待ちに待った時は訪れた。

ついにブタ鼻の五十センチ前まで距離をつめた僕は、今日の馳走で彼らを釣った。

僕の指の先にぶら下がったもの。それは大きなエビフライだった。

バチュル達が机の裏から、ベッドの下から顔を出して、品定めする。僕はその場を動かない。まんじゅうらを辛抱強く待った。警戒しながらも、彼らは距離をつめてくる。カサカサという音を立てながら、ついにブタ鼻前に正座する僕の前までやってきた。青い複眼は思案しているようだった。僕はひたすら怖くないですよオーラを醸し出すことに専念した。

そして来た。一匹のバチュルがじりじりと歩みより、ぱっとジャンプして、僕の手からエビフライを奪い去った。すると残りの四匹がぴょんぴょんと跳ねてきて一斉に飛びついた。

「……やった」

手からとった。僕の手から餌を。僕は感動に打ち震えた。

夜になって早速ロックに報告をしたら、呆れながらも祝福してくれた。

〔お前も飽きないね〕

と、彼は言った。

〔でもあまり慣らすのもどうなのかな。居候とはいえ野生なんだろ?〕

〔それとも捕まえるの?〕

そのコメントに妙な感覚を覚えつつ、返事をする。

〔いや。母が許可するとも思えないし〕

〔だよなー。お前の母ちゃんあんま好きじゃないもんな〕

今になって思う。彼はこのとき既に知っていたのではないだろうかと。

一週間経った。

バチュル達はすっかり僕の手から餌を貰うことに慣れたのだが、僕の部屋には異変が起こっていた。部屋のあちこちにクモの巣がかかっていた。

天井の隅、椅子、机などいろんな場所にバチュル達が糸を吐いて飛ばすようになったのだ。

母に見つかってはまずいので、クモの巣が出来る度、僕はそれを処分した。手を伸ばして触れた糸は少しばかりビリビリした。

同時にバチュルの会にも同様の書き込みがなされるようになった。

〔糸を吐くようになった〕

〔ビリビリする〕

〔掃除してもキリがない〕

〔上に向かって飛ばすよね〕

〔なんだか練習してるみたい〕

次々に書き込みされる。

するとコミュの古株達が待っていたかのように書き込みを始めた。

〔今年もきたかー〕

〔もうそんな時期か〕

〔早いもんだ〕

さすがベテラン、余裕がある。書き込みの中にはナロウ氏の名前もあった。そうして少し時間をおいた後にこんな書き込みがなされた。

〔今年もあのスレ立てますか〕

〔えー寂しい〕

〔でもしゃーない〕

あのスレ? あのスレって何だ? 僕は首を傾げる。

そうして一時間ほど経った時、コミュに新規のスレッドが立った。

『居候バチュルお別れスレッド』

お別れ? お別れってどういうことだ?

巣立ち。一言で言うならそういうことだった。

バチュル達は一定期間を民家で過ごした後、ちょうど今の季節に旅立っていくのだとスレッドにはあった。

一説によればそれは進化の為で、進化系であるデンチュラの大きさになるとさすがに居候出来ないというのが理由だった。また子孫を残す為でもあるらしい。家に数匹のバチュルが居候している場合、たいがいの場合それは兄弟で、より多様な遺伝子を獲得する為に外に出会いを求めるのだと。

風の強い日を見計らって彼らは民家の屋根に上っていく。そして、空に向かって糸を飛ばし、風に乗る。風を捕まえ上昇した彼らは、「運び手」を得る――

画面の文字を何度も何度も追いながら、僕の目の前はぐらぐらと揺れていた。

そんな。そんな。

せっかく仲良くなったのに。

これからなのに。これからだと思っていたのに。

それから数日は、日課が手につかなかった。

「お前達も行っちゃうのか? あいつみたいに」

ブタ鼻に群がるバチュル達に問いかけた。彼らはしばしこちらを向いたが、すぐに電気代を増やす作業に戻ってしまった。

ああ、どうしてなんだろう。

どうして僕に近しい者はみんな離れてしまうのだろう。

人も。ポケモンも。

いやロックのことはまだいい。連絡はとれているし、会うのだって全く不可能じゃない。

けれど彼らは違う。このバチュル達は違う。確率からしたってもう僕らがこの先出会うことは無い。

ああ、風なんか吹かなきゃいいのに! 「運び手」なんて来なければいい!

いっそボールで捕まえようか? だが、母が許すとも思えない。

ああ、そうだ。巣立ちを阻止すればどうだろう? 窓を閉め切って出れないようにすれば?

けれど週に一度は母が掃除に入る。そうしたら窓は開いてしまう。ならば掃除を自分でしたら? いやだめだ、怪しまれかねない。

シュッと音がして椅子に糸がかかった。今日に入って十一回目だ。

追い討ちをかけるようにクモの巣が増えていく。彼らは訓練している。「運び手」を得るその訓練を。

巣が増えていく。取っても取ってもキリが無い。ついに日課に支障をきたし始めた。僕は彼らが糸を吐くたびに勉強を中断して、巣を取り除かなくてはならなかった。母に見つかるのももう時間の問題だった。

……行かせるしか、無いんだ。

悩みながら一週間を過ごした。そうして八日目に目覚めた僕は、一面クモの巣だらけになって電気を帯びる部屋の惨状を目の当たりにして、とうとう認めざるを得なかった。

バチュルの会に巣立ちの報が書き込まれ始めていた。

その休日は風の強い日だった。

母が上がって来る前に急いでクモの巣を片付けた。痺れるとかそんな事は言っていられない。

そうして僕は観念するように窓を開けた。母に引導を渡されるくらいなら自分でと思ったのだ。

掲示板に書き込みがあった。昨日「運び手」を見たって書き込みが。投稿者の住んでいる街はここから北へ数十キロ地点。南へ渡る「運び手」は今日この町を通過する可能性が高い。

何より予感があった。外の天気が良く、風が鳴っていた。巣立つならば今日こそがタイミングのように思えたのだ。

「たぶん、これが最後だ」

僕は昨日の深夜に冷蔵庫からくすねてきたハムを一枚、机の引出しから取り出した。バチュル達が寄ってくる。結局手乗りとまではいかなかったけれど、バチュルの爪が僕の手に触れた。

いよいよ風が強くなった頃に母が階段を上ってくる音がして、僕は窓を全開にした。冷たい風が入ってきて、前髪をわずかに揺らす。外から来る風を察したのか、バチュル達が壁をよじ登り、窓のサンに爪をかけた。

「入るわよ」

そう言って、母がドアを開けたとき、もうバチュル達の姿は消えていた。壁をつたい、窓から彼らは出、屋根の向こうに見えなくなった。

あっけない別れだった。

「掃除機かけるわよ」

母が言った。

『じゃあな、ケイスケ。また連絡するから』

この街にいる最後の日、ロックはそう言って玄関を出た。

僕はずっと下を向いてそれを拒んでいた。そんなことしたって変えられるわけ無いのに。

バタンと閉まるドアの音。行ってしまった友人。

『ケイスケ、あなたねぇ……』

とぼとぼとダイニングに戻ると、なってないと母の説教がはじまった。

『――――』

『――――――――』

母が懸命に何かを言っている。

僕はそれを受け止めないよう聞き流していた。

嫌なことを思い出してしまったと思った。

ダイニングに下りても落ち着かなくて、窓から空を見上げ続けていた。視界の狭い二階よりは大きく空が見えたからだ。風が強い。雲がすぐ上を流れて、形を変えながら通り過ぎていく。

掃除を終えた母が下りてきた。窓ガラスにその姿が映り込む。部屋に戻ろうとせずに窓に張り付いている僕を見た母は、怪訝な表情を浮かべていた。

出来ることなら空を飛ぶ瞬間を見たかったと、そう思う。

けれど、屋根によじ登る方法を僕は知らない。よじ登る勇気もない。目を逸らしていないだけ、あの時よりはマシなのだろうか。いや、見ていないのだから大差ないんじゃないのか。それよりあいつら、ちゃんと風を捕まえただろうか。

空に向かい、糸を吐き出すバチュルを夢想する。雲が、風に流されていく。そして、

「あっ」

視界に入ったものを見て、僕は叫んだ。

北から無数の鳥影が、V字の隊列を組んで現れたのだ。

しかも一つじゃない。隊列が三つ、四つ、五つ。高度はそれぞれ異なるが相当の数だ。

「あら、スワンナじゃない。秋も終わりねぇ」

同じように空を見た母が言った。ついに「運び手」がやってきたのだ。

この時期に南へ渡るしらとりポケモン、スワンナ。その白い白い大きな身体につかまってバチュル達は遠く遠く旅をするのだという。鳥影がこちらへ迫ってくる。

ああ、ついに行くんだ。

あいつらが、飛ぶ。飛ぶんだ。

やっぱり僕は何も変わらないなぁ。突っ立っているだけじゃないか。

「……母さん、自転車貸して欲しい」

だから、どうしてそんな言葉が出たのか、皆目見当がつかなかった。

けど、気がつくと、そんな事を口走っていた。

そうして母の返事を聞かぬままに靴を履いて、玄関先に掛けてあった鍵を掴むと家を飛び出していた。家を飛び出したその時、隊列が上を通り過ぎた。慣れない手つきで鍵を回す。ペダルに足をかける。空をすべるV字を追いかけ、漕ぎ出した。

びゅうびゅうと冷たい風が顔に当たる、耳の横を鳴りながら通り過ぎていく。

カゴ付の自転車に乗った僕は、ペダルをがむしゃらに漕いで追いかけた。距離はどんどん離れていく。居候の姿は見えない。けれどこのどこかに彼らがいるのだと思った。

『見送ってあげればいいじゃない。まだ間に合うわよ』

そうして、あの別れの日のことを僕は今更に思い出した。

『行ってきなさいよ。自転車貸してあげるから』

いつかのダイニングで母はそう言っていたのだと。

ああ、馬鹿だったなぁ。どうして聞く耳くらい持たなかったんだろう。

見送る。

あの時には出来なかったことだ。

あの時の僕は、別れを認められなかった。

『いつかくるさ。誰が何を言わなくても……』

ひゅうひゅうと鳴る風の中に父の言葉を反芻した。

走った。

がむしゃらにペダルを漕いで、僕は走った。

走って、走って。もうペダルが漕げなくなるまで走って。街のはずれの河川敷に到達したとき、僕は自転車を止め、草むらに投げ出した。

息が荒い。全身から熱を発して、服はぐっしょりと濡れていた。

冷たい風も今は心地良い。こんな風はいつ以来だろうか。

南を仰ぐ。空の向こうにまだ小さく鳥影が見えていた。

〔今日だった。見送ってきた〕

すっかり暗くなってから戻った僕は、画面越しのロックにそう伝えた。

ブタ鼻に目をやる。もうそこには何も居なかった。僕は続けてタイプする。

〔俺、お前に隠してたことがある〕、と。

〔実は俺、あれからずっと家に居たんだ〕間髪を入れずに僕はタイプする。

〔知ってた〕

〔外に出る必要も感じなかった〕

〔うん〕

〔でも今日は出た〕

〔ん、そうだな〕

画面の向こうの彼は全部分かってると言いたげに、短い返事をただ返し続けていた。

季節はまだ秋だけれど、夜はずいぶんと寒くなってきた。

居候が旅立った空には冬の星座が輝き始めていた。

○

|